La kinésithérapie, la thérapie comportementale et la combinaison de ces deux pratiques sont la base du traitement de la lombalgie. Le docteur Kieran O’Sullivan, qui a réalisé son doctorat sur le sujet, partage son expertise sur ce qu’il faut faire et ne pas faire – des leçons gagnées en se spécialisant sur le sujet dans sa pratique quotidienne et en participant à la recherche au plus haut niveau. Kieran O’Sullivan est membre du Pain-Ed group, comme Peter O’sullivan et Wim Dankaert.

Je vous propose un petit condensé de ce qui se dit dans le podcast, pour :

- Vous aider à choisir si vous voulez l’écouter ou non, pour les anglophones.

- En tirer l’essentiel, pour les anglophobes.

![]() À raconter à vos patients

À raconter à vos patients

Connaissance académique

![]() Utile au cabinet

Utile au cabinet

Comment soigne t’on le mal de dos ?

Il y a beaucoup de traitements différents qui semblent tous améliorer un peu la douleur et moyennement le handicap, malgré des modalités très différentes.

Le groupe de recherche dont Kieran fait partie a fait une étude randomisée contrôlée (RCT) sur la thérapie comportementale, la kinésithérapie et la combinaison des deux. Les résultats étaient plus ou moins similaires entre les deux thérapies, mais, plus surprenant, combiner les deux n’étaient pas plus efficace !

Cela pourrait être parce que les gens recevaient des conseils contradictoires : en thérapie cognitive, on leur disait de ne pas penser à leur dos alors que le kiné leur demandait d’y penser sans arrêt !

Aujourd’hui, avec la recherche on essaye de mieux cibler les problèmes pour que les bons patients reçoivent les bons traitements, et pour améliorer la cohérence du message général.

Les revues de littérature soulignent aussi le manque d’efficacité de pas mal de traitements habituellement proposés (repos, tractions, électrothérapie) ou innovantes (divers types d’infiltrations entre autres).

Quoi de neuf (depuis quinze ans) docteur ?

Kieran dit que ce qui a le plus changé pour lui au cours des quinze dernières années, c’est sa conception du dos. Il avait appris à l’école que c’était une structure vulnérable, facile à blesser qui une fois endommagée ne récupérait jamais son état antérieur, et c’est encore une idée répandue dans la société.

![]() Aujourd’hui on sait que comme une épaule un genou ou une hanche, le dos peut guérir. On sait aussi qu’il est aussi probable d’avoir mal au dos un jour que d’avoir un mal de tête, un rhume ou mal au ventre…

Aujourd’hui on sait que comme une épaule un genou ou une hanche, le dos peut guérir. On sait aussi qu’il est aussi probable d’avoir mal au dos un jour que d’avoir un mal de tête, un rhume ou mal au ventre…

Être triste est normal, être profondément déprimé ne l’est pas.

Être fatigué est normal, le syndrome de fatigue chronique n’est pas normal.

Avoir mal au dos hors traumatismes ou maladie grave est plutôt normal. C’est ne jamais avoir mal au dos qui ne serait pas normal.

D’après sa formation, Kieran aurait eu tendance à penser que la douleur était un indicateur de dommage tissulaires.

![]() Il est important de changer cette idée chez les cliniciens et les patients. La douleur est un indicateur de danger, le dos est solide et il peut guérir. Attention toutefois à ne pas nier la souffrance des patients en partageant cette information avec eux.

Il est important de changer cette idée chez les cliniciens et les patients. La douleur est un indicateur de danger, le dos est solide et il peut guérir. Attention toutefois à ne pas nier la souffrance des patients en partageant cette information avec eux.

![]() Si on veut que nos patients retournent aux activités qui comptent pour eux, qu’ils fassent leurs exercices, il faut qu’ils aient bien compris que leurs exercices ne sont pas dangereux et n’abîment pas plus leur dos (NDT : ça arrive plus souvent qu’on ne le pense). Sinon, ils ne sont pas désobéissants ou peu motivés : ils sont juste effrayés !

Si on veut que nos patients retournent aux activités qui comptent pour eux, qu’ils fassent leurs exercices, il faut qu’ils aient bien compris que leurs exercices ne sont pas dangereux et n’abîment pas plus leur dos (NDT : ça arrive plus souvent qu’on ne le pense). Sinon, ils ne sont pas désobéissants ou peu motivés : ils sont juste effrayés !

Le chercheur fait un parallèle avec les maux de tête :

On peut souffrir de maux de tête à cause d’une cuite, d’un travail très stressant ou d’un manque de sommeil… aucun médecin ne demande à son patient qui se présente pour un mal de tête comment il a endommagé son crâne. Pourtant, le fait que des événements de la vie participent aux lombalgies de façon similaire à celle des céphalées est mal admis.

![]() Le mal de dos est peut être, comme ces pathologies mineures un marqueur de l’état de santé global de l’individu.

Le mal de dos est peut être, comme ces pathologies mineures un marqueur de l’état de santé global de l’individu.

Il ne faut pas oublier les tissus du dos, mais on traite le patients et ses tissus. Il faut savoir repérer quand les tissus sont le problème ou quand ils font simplement partie d’un tableau plus large.

Il y a des situations où le patient décrit un événement traumatique spécifique, bien localisé et reproduit d’une façon globale.

Dans d’autres cas, on a un tableau plus flou, changeant souvent en rapport avec des événements de la vie, le sommeil, le stress ou des changements de l’humeur.

Quelques notes sur l’évaluation :

La conversation s’oriente ensuite sur le bilan.

On prends l’exemple de deux jeunes hommes souffrant de douleurs qui les handicapent dans leur activité sportive depuis plus de deux ans. Leur douleur n’est pas irradiante et ils ne présentent pas de signes de radiculopathie. L’un d’eux est soulagé par les AINS, a des raideurs matinales et une recrudescence de douleur après l’effort. On peut imaginer que ces problèmes ont une forte composante inflammatoire.

L’autre patient n’était pas amélioré par les AINS et sa douleur ne présentait ni caractéristiques neurologiques, ni d’éléments orientant vers une composante inflammatoire… bien souvent ces patients correspondent à ceux dont parlait le docteur O’Sullivan avant.

![]() La première chose à regarder lors du bilan, c’est le stade de la maladie : plus elle est chronique, plus les chances qu’elle bénéficie d’une histoire naturelle favorable sont minces. Il est quand même important de garder en tête que la plupart des gens vont s’améliorer de façon naturelle, surtout quand on se spécialise dans la douleur persistante et que ces patients représentent une minorité de la patientèle. Sinon, on risquerait de devenir catastrophiste !

La première chose à regarder lors du bilan, c’est le stade de la maladie : plus elle est chronique, plus les chances qu’elle bénéficie d’une histoire naturelle favorable sont minces. Il est quand même important de garder en tête que la plupart des gens vont s’améliorer de façon naturelle, surtout quand on se spécialise dans la douleur persistante et que ces patients représentent une minorité de la patientèle. Sinon, on risquerait de devenir catastrophiste !

![]() La deuxième chose à faire, c’est la recherche de drapeaux rouges et contre-indications. Une toute petite partie de nos patients peut être porteuse de pathologies sérieuses (fracture, tuberculose osseuse…) et il ne faut pas passer à côté !

La deuxième chose à faire, c’est la recherche de drapeaux rouges et contre-indications. Une toute petite partie de nos patients peut être porteuse de pathologies sérieuses (fracture, tuberculose osseuse…) et il ne faut pas passer à côté !

![]() La troisième étape, c’est chercher le mécanisme principal de la douleur. Est-ce une origine tissulaire, par blessure, surcharge mécanique ou autre, ou est-ce un patient ou est-ce un patient souffrant (physiquement et moralement: sick’n sore en anglais) ?

La troisième étape, c’est chercher le mécanisme principal de la douleur. Est-ce une origine tissulaire, par blessure, surcharge mécanique ou autre, ou est-ce un patient ou est-ce un patient souffrant (physiquement et moralement: sick’n sore en anglais) ?

Ces deux types de patients ont tous les deux des plaintes tout à fait respectables et vont nécessiter un traitement légèrement différent.

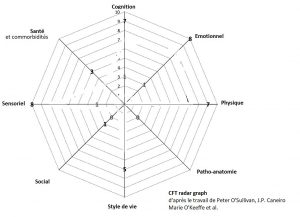

![]() Il faut enfin évaluer leurs croyances, leurs connaissances, sommeil, stress, support social, satisfaction au travail, dans la famille, niveau d’activité physique et ce que les kinés font très bien : étudier le mouvement. Est-il sub-optimal, avec un risque de surcharger les tissus ?

Il faut enfin évaluer leurs croyances, leurs connaissances, sommeil, stress, support social, satisfaction au travail, dans la famille, niveau d’activité physique et ce que les kinés font très bien : étudier le mouvement. Est-il sub-optimal, avec un risque de surcharger les tissus ?

Kieran nous met en garde : nous avons tendance à sur-compliquer cet examen. La plupart du temps, pas besoin d’être un expert (pas plus qu’un kinésithérapeute bien formé ! ) pour voir si quelqu’un est douloureux depuis longtemps à cause d’un mouvement ou d’une posture.

C’est frustrant, parce qu’il n’y a pas de recettes de soin, même une fois le mécanisme de la douleur compris. Souvent les prises en charges sont complexes (je vous invite à regarder cette vidéo, chère à mon ami Raphael sur le sujet de la complexité) et parfois il faut repérer les problèmes, les « étiqueter » et avec le consentement des patients, obtenir de l’aide d’un autre professionnel.

Il ne faut pas non plus avoir peur de s’occuper de certains des problèmes concomitants en tant que kiné. on peut très bien parler hygiène de sommeil, surpoids, ou kinésiophobie avec nos patients !

Il y a peu de preuves sur le sujet, mais au moins une étude randomisée contrôlée montrait des résultats qui sont un peu meilleurs en ciblant ces différents facteurs (malheureusement, je n’arrive à comprendre celle que nous indique monsieur O’Sullivan dans le podcast).

Adhérence thérapeutique : pour que ça colle avec vos patients !

Pour finir, on discute coopération patient/kiné. On se concentre sur l’adhérence des patients, en cherchant à les faire obéir, ou simplement respecter les conseils et exercices qu’on leur donne. Bien souvent, ça ne marche que si ce qu’on leur a expliqué a du sens pour eux. Le chercheur nous propose une expérience qui pourrait nous faire comprendre pourquoi le travail de communication et d’éducation qui nous semblait parfait peut avoir complètement échoué.

![]() A la fin de la séance, il nous suggère de demander au patient ce qu’il va raconter de sa séance a son conjoint/ami/chien… afin d’évaluer ce qu’il a vraiment compris. Préparez à vous à des surprises !

A la fin de la séance, il nous suggère de demander au patient ce qu’il va raconter de sa séance a son conjoint/ami/chien… afin d’évaluer ce qu’il a vraiment compris. Préparez à vous à des surprises !

Spécifiquement, le docteur O’Sullivan nous met en garde contre le jargon : des mots ou concepts qui ne nous paraissent pas si techniques que ça peuvent l’être du point de vue du patient.

Si vous allez chez le garagiste et qu’il vous explique patiemment tout ce qu’il a fait, vous risquez de ne rien comprendre (NDT : je ne comprends rien moi, en tout cas) mais ça n’est pas si grave, car c’est sa responsabilité de faire fonctionner votre voiture. Dans le soin, cette responsabilité est partagée ! Utiliser un discours trop technique peut juste laisser les patients confus et empêcher cette bonne compréhension des informations qui facilitent l’adhérence.

Le mot de la fin du docteur : « Je veux que les gens qui quittent mon cabinet se disent « OK, il m’a expliqué pourquoi j’avais mal. C’est douloureux, mais cela n’est pas grave. Ça fait mal, mais je ne suis pas blessé. Bien qu’il y ait des choses qui gênent ma récupération, j’ai beaucoup de leviers sur lesquels je peux agir pour aller mieux. »

One Comment

Julia

Franchement merci beaucoup pour ces petits résumés traductions très très instructifs!

On m’envoie beaucoup de patients lombalgiques chroniques pour les traiter en MDT, je sens qu’il me manque ce côté explication de douleur malgré le fait que je les rassure.

Au top !